グリーゼ581cは、太陽系から約20光年離れた赤色矮星、グリーゼ581の周囲を公転する太陽系外惑星である。この星系の惑星としては2番目に発見され、内側から数えて第3惑星にあたる。

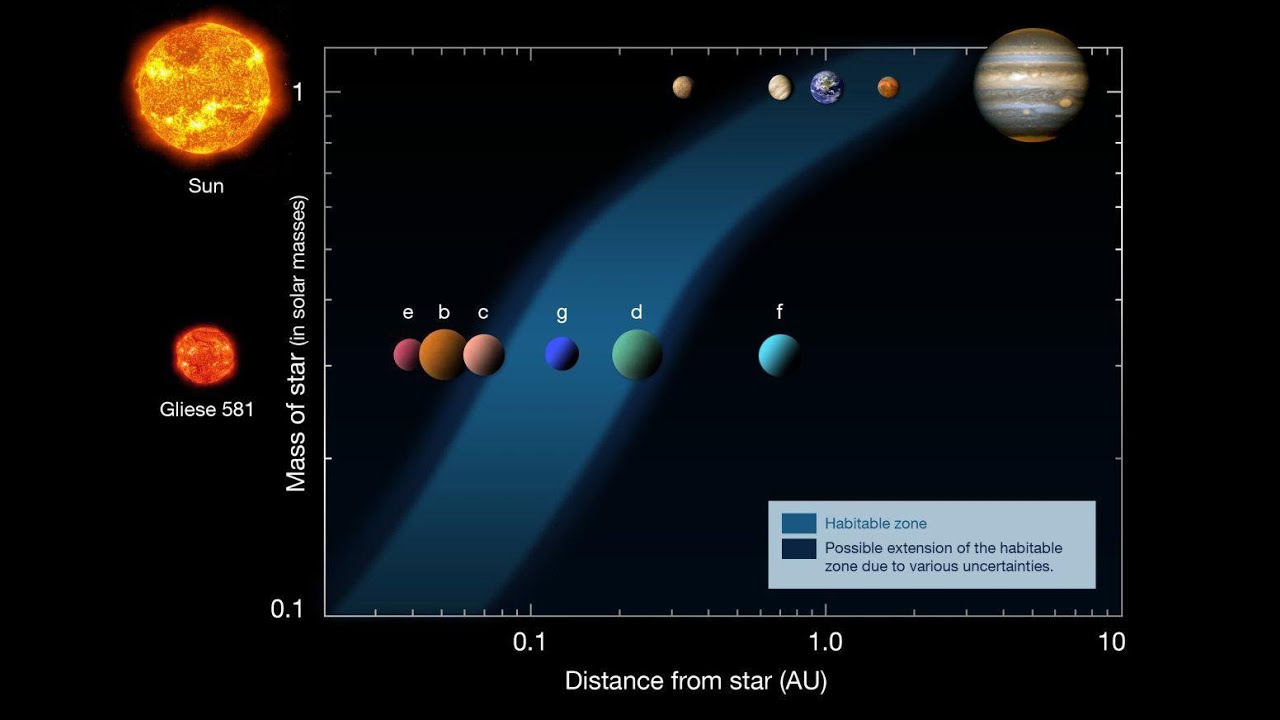

グリーゼ581cは、初めて発見されたハビタブルゾーン内に存在する地球型の惑星とされたため、天文学者達から多くの関心を集めた。しかし、その後の研究で、グリーゼ581cが潮汐力の影響で、惑星の片面が常に恒星を向けている可能性が高く、惑星の居住性に関しては疑問が投げかけられている。

地球からは約20.5光年(約200兆km)離れており、天文学的には、比較的近い距離に位置している。

発見

発見チームは2007年7月付のAstronomy and Astrophysicsにて、同年4月27日時点の観測結果の論文を発表した。その際、ハビタブルゾーン内の軌道を持つ可能性が高く、生命が存在する事が可能な表面温度を持つ岩石型の惑星(地球型惑星)と報告されている。

物理的特徴

質量

グリーゼ581cの存在と、その質量は、太陽系外惑星の検出方法としてよく用いられるドップラー分光法によって求められた。質量は、主星グリーゼ581が、グリーゼ581cの重力によって揺れ動く速度から計算する事が出来る。未確認のものも含め、存在する可能性があるグリーゼ581の6つの惑星全てにケプラー法則の解がある場合、グリーゼ581cの下限質量は地球の5.5倍になり、この質量から、グリーゼ581cはスーパーアースに分類される。グリーゼ581恒星系の動力学シミュレーションによると、惑星fとgを除く4つの惑星の軌道は共平面で、質量が下限の1.6倍から2倍を超えると不安定になると見積もられている。これは主に、惑星bとeの位置が近いためである。このことより、グリーゼ581cの質量の上限は地球の10.4倍になる。

半径

グリーゼ581cは、直接検出されていないため、半径は分かっていない。さらに、ドップラー分光法によって分かる惑星の物理的特徴は下限質量のみで、これは限定された惑星の半径や構造の論理的モデルしか使用できない事を示している。

真の質量が下限質量だと仮定すると、半径は様々なモデルを用いて計算する事が出来る。例えば、Udryらのチームは、グリーゼ581cが大きな鉄で出来た核を持っているとする場合、グリーゼ581cの半径は地球より50%大きくなると見積もっている。このような場合、表面の重力の強さは地球の約2.24倍になる。しかし、グリーゼ581cが水か氷、あるいはその両方から構成されているとすると、その半径は地球の2倍以下で、Diana Valenciaらがまとめた密度モデルによると、表面は海や川などの水圏が多く占めるようになるとされる。この場合、表面の重力の強さは少なくとも地球の1.25倍になる。彼らは、グリーゼ581cの真の半径は、この極端な2つの場合の間であろうと主張している。

天文学者によって意見は異なっている。マサチューセッツ工科大学のSara Seagerは、グリーゼ581や他の地球の5倍の質量を持つ惑星は、次のパターンがあると推測している。

- 大部分をケイ酸塩が占める岩石惑星

- 固体の鉄からなる「砲弾」のような惑星

- 主に水素とヘリウムから成る小型ガス惑星

- 炭素が豊富で、ダイヤモンドが大量に存在する惑星

- 氷VIIに満ちた高温の惑星

- 一酸化炭素に満ちた惑星

仮に、グリーゼ581cが恒星面を通過する場合、トランジット法による観測で半径を求める事が出来る。しかし、カナダが打ち上げた宇宙望遠鏡MOSTによる観測では、グリーゼ581cは、恒星面は通過しない事が示されている。

最近の研究では、スーパーアースの内部が太陽系の岩石惑星のようになる可能性が低い事が示されている。

その後2008年には、仮にこの惑星の表面が75%以上の水の雲に覆われているならば、表面には液体の水が存在できる、とする論文が発表された。アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計や将来の大型天文装置によって、この星の詳細な分光観測やイメージングが可能になるかもしれない。

軌道

グリーゼ581cの公転周期は約13日で、主星からの距離は太陽-地球間の約7%しかなく、約1100万kmに相当する。ちなみに、太陽から地球までの距離は約1億5000万kmである。しかし、主星グリーゼ581が太陽よりも小さく、低温の赤色矮星なので、Udryらのチームらはグリーゼ581cはハビタブルゾーンに位置し、そこにおけるグリーゼ581cの温度分類は「暖かい(Warm)」としている。グリーゼ581と同じスペクトルM0型、年齢、金属量を持つ典型的な恒星の半径は0.00128auで、太陽の0.00465auと比べて約4分の1となる。しかし、グリーゼ581cは主星にとても近いため、仮にグリーゼ581cの表面から眺めると、地球から見た太陽よりも3.75倍明るく、14倍大きなグリーゼ581が輝くであろう。

しかし、2007年12月にドイツとフランスの研究グループが独立に発表した2つの論文によると、ハビタブルゾーンより主星に近いところを公転していることが指摘された。

潮汐固定

グリーゼ581からは少し離れているため、グリーゼ581cは片面を常に主星に向け、もう片方を永久に主星に見せる事がない、潮汐力による「潮汐固定」(自転と公転の同期)を受けているとされている。主星の観測から、グリーゼ581cは円形軌道である事が示されているが、より古い研究では0.10から0.22の軌道離心率の値が求められている。これほど軌道が歪んでいれば、公転軌道上で、表面温度に大きな差が生じる。惑星が主星に近い時は潮汐力が強いので、惑星は「擬似同期(pseudo-synchronization)」とも呼ばれる、公転周期よりも短い自転周期が予想される。この効果の例として、水星がある。公転周期と自転周期の比はおよそ3:2で、これは2回公転する毎に3回自転する事を示している。いずれにしても、公転と自転が同期していても、惑星は秤動し、秤動している間は、惑星の明暗境界線は変化している。

時間経過と共に変化する、惑星軌道の進化モデルは、潮汐力に起因する熱が地質学において重要な役割を果たすかもしれない事を示唆している。天文学者によって提案されたモデルでは、この潮汐力によって生じた熱が、プレートテクトニクスなどの地質活動を引き起こし、木星の衛星イオの約3倍もの表面熱流束をもたらす可能性を新している。

居住性と気候

von Blohらの研究チームは、グリーゼ581cに関して「グリーゼ581cは主星に近すぎるため、ハビタブルゾーンからは明らかに外れている」と結論付けている。また、Selsisらも、「ハビタブルゾーンにある惑星が必ずしも居住可能とは言えない」と主張しており、グリーゼ581cは、ハビタブルゾーン内にあるとは言えず、仮に地表に水があるしても、主星からの強いX線や極端紫外線などによって失われ、今日の金星のように、表面温度が700~1000Kにもなる可能性があるとしている。他の科学者による温度推測では、主星グリーゼ581の表面温度に基づいて求められている。グリーゼ581の表面温度には96Kの誤差があるが、それを考慮せずに計算しても、グリーゼ581cが受ける放射照度はかなり大きいとされた。

有効温度

グリーゼ581の光度は太陽光度の0.013倍と測定されており、これに基づいてグリーゼ581cの有効温度(表面温度とは異なる)を黒体だと仮定して計算出来る。Udryらのチームによると、アルベドを金星と同じ0.64と仮定した場合、有効温度は270K(-3℃)となり、地球と同じ0.296にすると、313K(40℃)になり、1気圧の圧力で水が液体として存在出来る範囲と重なる。しかし、有効温度と実際の表面温度は大きく異なる可能性もあり、例えば金星の有効温度は307.4K(34.25℃)だが、大気成分の約97%が二酸化炭素のため、その暴走温室効果によって、実際の表面温度は737K(463.85℃)にもなっており、約430Kも差がある。居住性、すなわち生態系や生活に必要不可欠な液体の水の存在は、グリーゼ581cでは金星のような暴走温室効果によって、困難であると結論付けられている。しかし、この暴走温室効果は、常に主星を向けている昼側の領域で十分な反射雲があれば、防ぐ事も出来るとされている。また、表面が氷で覆われていれば、高いアルベドを持つ事になり、宇宙空間から入射する光や熱を反射し、惑星を涼しい気候に保つ事も出来る。逆に、火山活動が起きていれば、それによって発生した水蒸気や二酸化炭素が暴走温室効果を起こしてしまうかもしれない。

液体水の存在

前述の通り、液体の水が存在する可能性は低いとされている。水が存在するという直接的な証拠は発見されておらず、液体の状態ではおそらく存在しないと思われる。惑星HD 209458 bの大気分析のような手法を使えば、グリーゼ581cの大気中に水が水蒸気として存在しているかを将来的に求めれるかもしれないが、グリーゼ581cは、恒星面通過を起こす事は知られていないため、その手法が使用できるかは不明である。

潮汐固定によるモデル

理論上のモデルでは、水や二酸化炭素などの揮発性化合物が存在している場合、とても暑い昼側で蒸発し、涼しい夜側へと移動して、そこで凝縮して氷冠を形成する可能性があると予測されている。時間の経過によって、大気全体が夜側の氷で冷やされ、凍結する可能性もある。グリーゼ581cの表面に水や二酸化炭素が存在するかは不明だが、大気が安定していると、その大気が熱を全球に伝わり、居住可能な領域を作り出しているかもしれない。例えば、金星は自転軸がほとんど傾いていないため、極地にはほとんど太陽光が届かない。地球よりも117倍遅い自転速度は、とてつもなく長い昼夜を生み出す事になる。それだと、金星全体の温度は不均一になるはずだが、全球に渡って吹いている強風(スーパーローテーション)によって、ほぼ同じ温度に保たれている。

A Message from Earth

A Message from Earth(AMFE)は、2008年10月9日に赤色矮星グリーゼ581を公転しているグリーゼ581cに向けて送信された高性能デジタルラジオ信号である。AMFEは、SNSサイトBeboを通じて選考された501のメッセージから成り、ウクライナ国家宇宙局が運営するRT-70電波望遠鏡から送信された。グリーゼ581との距離が現在の測定値と全く同じだとすると、信号は2029年初頭にグリーゼ581cに到達するはずである。AMFEプロジェクトには、有名人や政治家を含む約50万人が参加した。

2015年1月22日時点で、AMFEはグリーゼ581cまでの約192兆kmのうち、約59兆4800億kmまで到達し、これはグリーゼ581系までの距離の31%にあたる。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 太陽系外惑星

- ハビタブルゾーン

外部リンク

- Planet GJ 581 c - Extrasolar Planet Encyclopaedia

- Gliese 581 - The "Red Dwarf" and implications for its "earthlike" planet Gliese 581c

- Dennis Overbye (2007年6月12日). “A Planet Is Too Hot for Life, but Another May Be Just Right”. New York Times. 2017年6月22日閲覧。

- “Astronomers Find First Earth-like Planet in Habitable Zone”. ESO (2007年4月25日). 2017年6月22日閲覧。

- “New 'super-Earth' found in space”. BBC News (2007年4月25日). 2017年6月22日閲覧。