横分体形成(おうぶんたいけいせい 英: transverse fission) 、もしくはストロビレーション (strobilation) とは無性生殖の形態の一つで、体が自発的に体節のような形で分裂し、個々の個体となる。クラゲなどの刺胞動物やサナダムシなどの寄生虫にみられる。この形態の生殖は大量の子孫を作れる特徴があり、特に寄生性条虫において著しい。

刺胞動物における横分体形成

- 横分体形成はまず形態上の変化から始まる。特に、触手が再吸収される傾向がある。

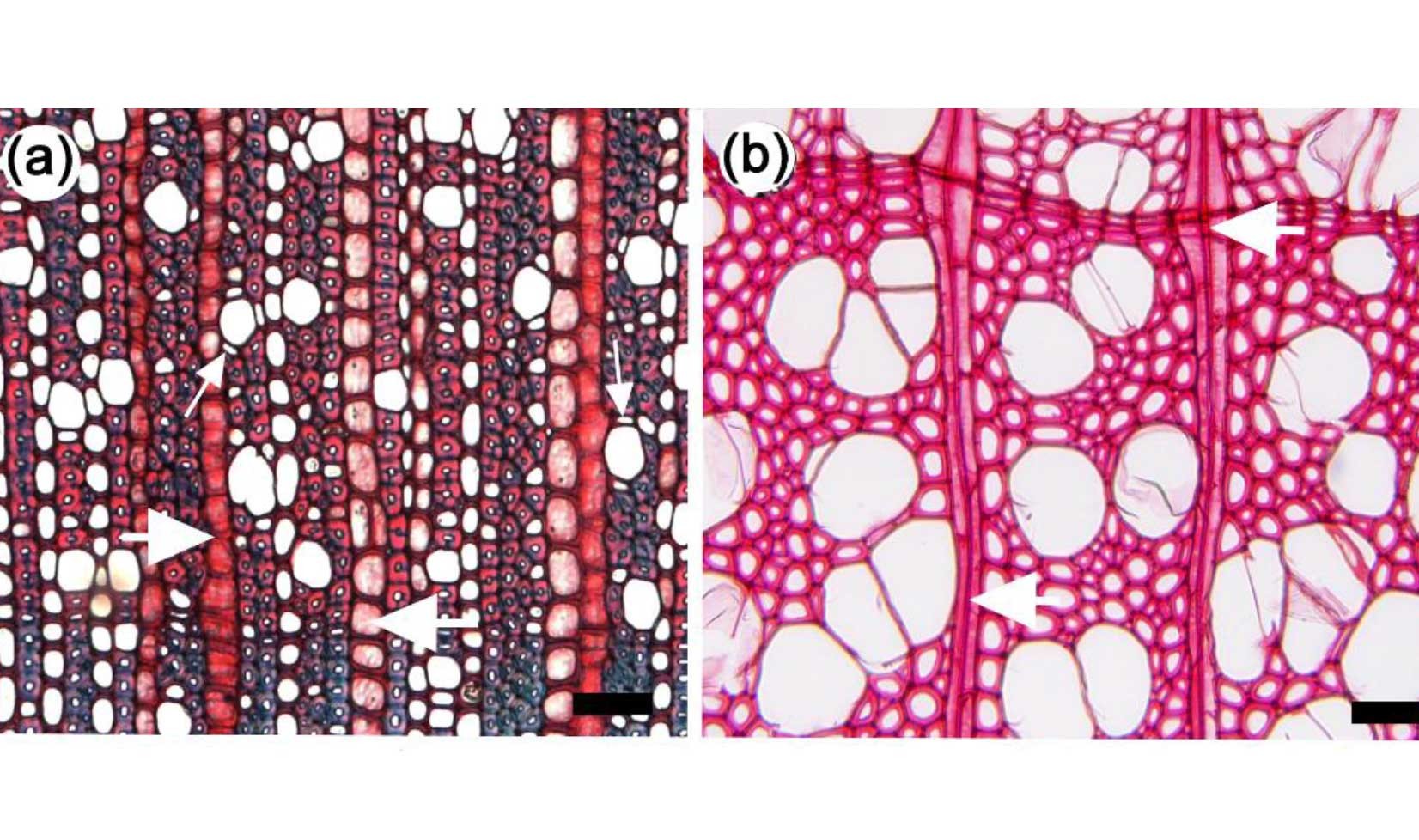

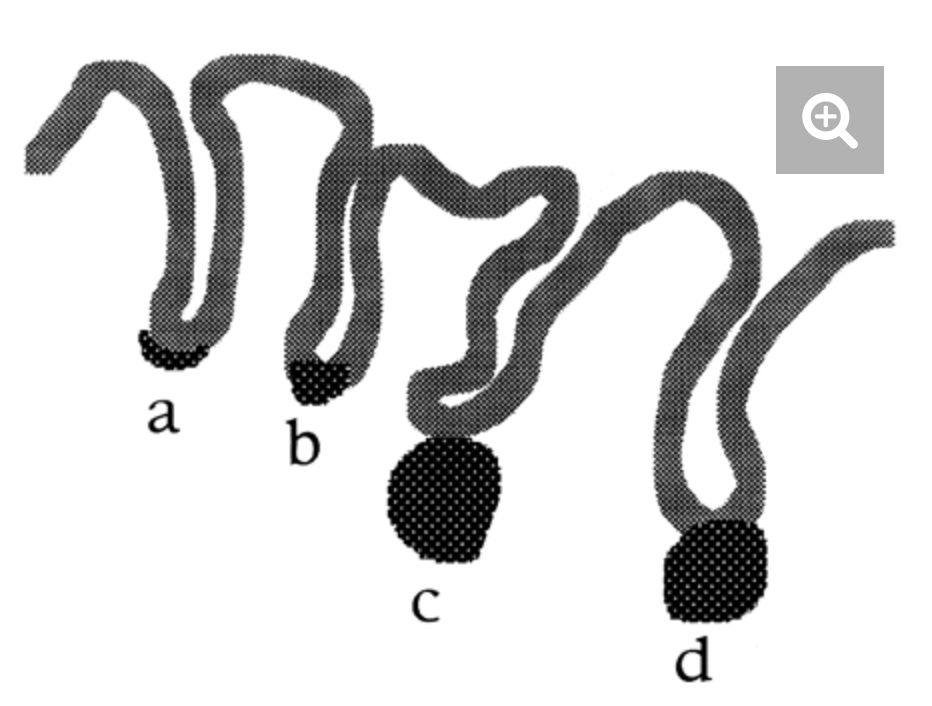

- 頸状部形成: 体上部付近に横断方向のくびれが表れる。横分体形成を行うポリプは横分体(ストロビラ、strobila)と呼ばれる。これに対し、行わないポリプはスキフィストマ (scyphistoma) もしくは鉢ポリプ(スキフォポリプ、scyphopolyp)と呼ばれる。

- 分裂: 頸状部の数が増加し、体の全長にわたって広がる。この結果、体は円盤が連なったような形状へ変化する。裂け目が深くなり、元の体は等間隔で別々の新しい体へと分裂する。ポリプの口端はエフィラの口端となる。

- 変態: 以上の二つの過程には神経分泌生成物が関わるが、これが消える。

頸状部形成と分裂は説明をわかりやすくするために区分されているだけであることに注意されたい。実際にはこれら二つの過程は同時進行するもので、まだ下端に向けて頸状部形成が広がりつつある段階でも上端では新生エフィラの分裂が起こりうる。通常、体の基盤に固着している部分は残存し、体を再形成する。

例

- ミズクラゲ (Aurelia aurita) は有性生殖と横分体形成の両方を行う。後者は群生ポリプ期に行なわれ、ポリプもしくはエフィラと呼ばれるクラゲ幼生を生じる。横分体形成は特定の時期に行われる傾向があり、典型的には早春に行われる。エフィラのサイズはポリプのサイズに無関係に一定であり、より大きなポリプはより多くのエフィラを生じる。

- Nausithoe aurea などの鉢虫綱の一部も横分体形成を行い、エフィラもしくはプラヌロイドを生じる。横分体形成は定期的には行われず、ヨウ素や light regime, 温度、食物の入手性などの外部刺激によって開始される。

研究室内での誘導

研究室内では、多量の給餌と温度の低下により横分体形成へ誘導することができる。人工的化合物による誘導も成功している。

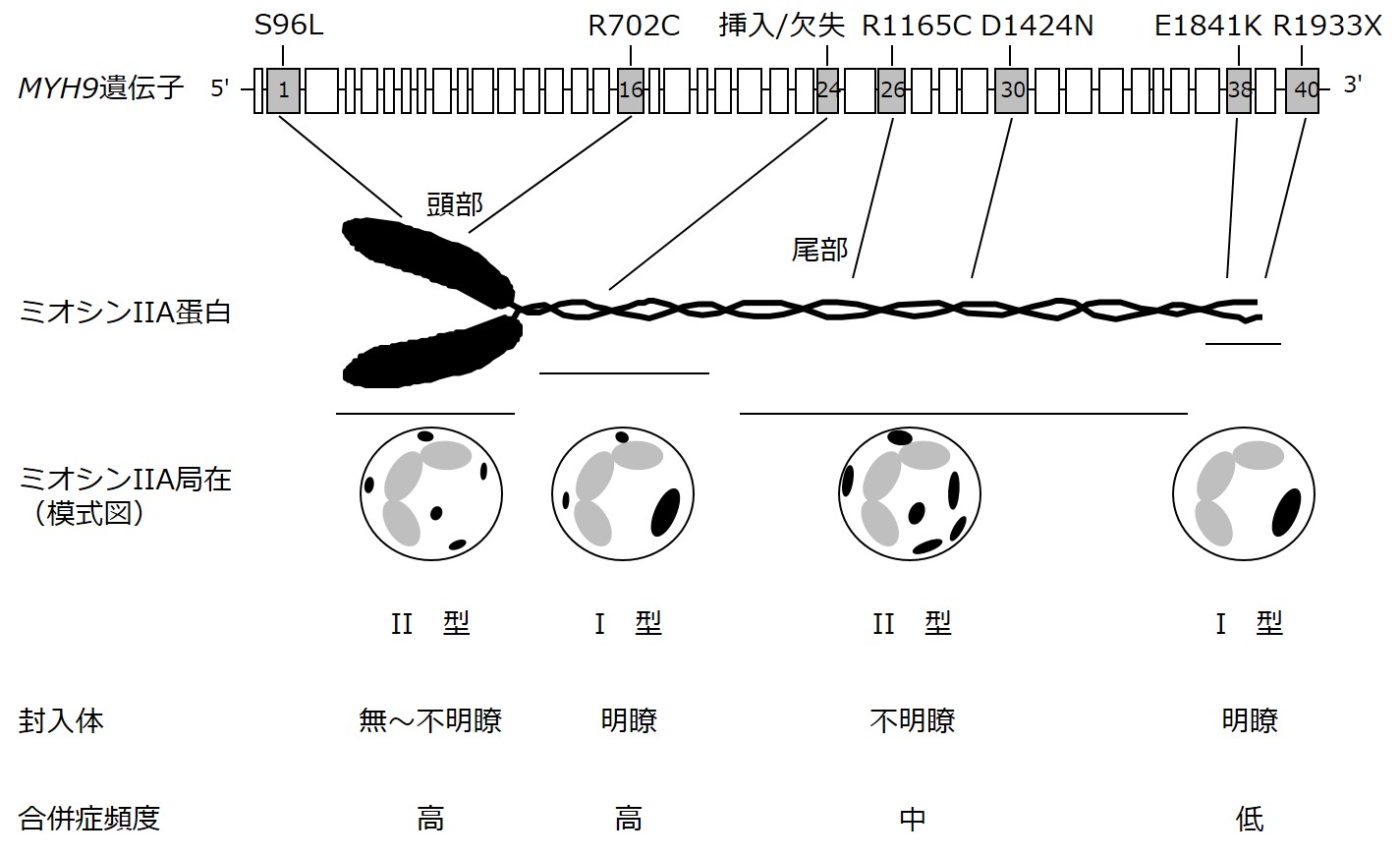

寄生蠕虫の横分体形成

サナダムシ類では、頭と首を除く全身で横分体形成が継続的に進行し、寄生虫としての生活環において重要な生殖形態を担う。横分体形成をおこす部位はストロビラもしくは頭節(scolex)と呼ばれ、その節それぞれは片節(proglottid)と呼ばれる。片節は成熟したのち、宿主の糞と共に排泄される。

脚注