『ギリシア詞華集』(ぎりしあしかしゅう、羅: Anthologia Graeca)は、ギリシア語の詩の選集(アンソロジー)。前7世紀(アルカイック期)から10世紀(マケドニア朝ルネサンス期)までの詩人300人以上による約4500篇全16巻の短詩からなる。

前1世紀(ヘレニズム期)のメレアグロス編『花冠』にはじまる歴代の選集の集大成として、特に10世紀以降の『パラティン詞華集』と『プラヌデス詞華集』を統一する形で、18世紀ドイツの古典学者ヨハン・ヤコブ・ライスケにより編纂された。

内容

本書の詩は全て「エピグラム」というジャンルの詩である。この「エピグラム」という語は、現代では一般に「警句詩」「寸鉄詩」という意味で用いられるが、本書では意味が異なり、碑銘詩・哀悼詩・奉献詩・風刺詩・恋愛詩・飲酒詩・牧歌詩・教訓詩・宗教詩を含む、あらゆる主題の「短詩」を指す。それだけでなく、なぞなぞやギリシア数学の問題、金貸しの広告文など、詩とは言いがたい作品も含まれる。この「エピグラム」の用法はヘレニズム期の「エピグランマ」(ἐπίγραμμα) の用法に由来する。エピグラムの韻律は基本的にはエレゲイオンだが、まれにヘクサメトロンや散文詩も含まれる。

本書を全訳した沓掛良彦によれば、傑作と言える詩はごく一部で、大半は凡作である。しかしながら、それら凡作も、当時の文化や社会を知るための歴史資料として価値がある。

つまり例えば、第2,9,16巻に集中している事物描写詩や芸術作品描写詩(エクプラシス詩)は、当時の様々な事物——例えばアレクサンドリアの大灯台、公衆浴場、金貸し、ビール、水車、ギリシア医学の道具、ガラス、蚊帳、公衆便所、日時計、水時計、書物、クテシビオスのオルガン、ミュロンやプラクシテレスの彫像、パラシオスやアペレスの絵画——を詠っており、これらの事物についての資料となっている。

同様に、9,10,11巻の風刺詩は、当時の笑いの価値観、6巻の奉献詩は、ギリシアの神々への奉献文化と人々の生活、5,11巻等の飲酒詩は、ギリシアのワインや饗宴(シュンポシオン)、5,12巻の恋愛詩は、当時の恋愛——多くは男から高級娼婦(ヘタイラ)への性愛——、12巻の稚児愛詩は、当時の男性間の稚児愛(パイデラスティア)、7巻の碑銘詩や哀悼詩は、当時の戦死・自殺・早逝など様々な死や死生観の資料として価値がある。

そのほか、キリスト教詩、哲学的述懐詩、教訓詩、古都や古跡の追懐詩、過去の著名人への頌詩、田園生活を詠った牧歌詩などが含まれる。14巻には、詩とは言いがたいなぞなぞやギリシア数学の問題、謎めいた神託、15巻には、改行を駆使して卵などを描いたカリグラム的図像詩が含まれる。著名な数学問題「ディオファントスの墓碑銘」は7巻にある。

傑作と言える詩は、全4500篇の内400篇程度であり、特に5,7巻の恋愛詩・碑銘詩・哀悼詩に多い。その例として、メレアグロスやサッポーによる恋愛詩、シモニデスによるテルモピュライの戦いで戦死したスパルタ軍の碑銘詩、様々な詩人による身近な人の追悼詩が挙げられる。また傑作ではないが注目に値する詩として、アニュテーらによるキリギリスなど動物の追悼詩、パルラダスによる厭世主義的風刺詩が挙げられる。

収録詩人

アルキロコスやサッポーからコメタスまで、総勢300人以上の詩が収録されている。

中には、トラヤヌス、ハドリアヌス、ユリアヌスらローマ皇帝、マケドニア王ピリッポス5世、ポントス王ポレモン2世ら国王、プラトン(プラトンの詩)、ディオゲネス・ラエルティオスら哲学者など、本業が詩人ではない人物も含まれる。

偽作の疑いがある詩、作者に諸説ある詩、逸名(詠み人知らず)の詩も多くある。

成立経緯・受容

本書は古代から続くギリシア語エピグラムの選集の集大成として、近代に編纂された。

メレアグロス『花冠』ほか

ヘレニズム期の前100年から前80年頃、ガダラのメレアグロスが、現在知られる最古のギリシア語エピグラム選集『花冠』(Στέφανος ステパノス) を編纂した。メレアグロスはおそらく、当時出回っていたサッポーの詩集(アレクサンドリア図書館解体時に消失したことで知られる)や、テオグニスの詩集(偽作詩が混入した形で現存する)から詩を選出してこれを編纂した。

ローマ帝国期の1世紀、ネロの宮廷詩人ピリッポスが、メレアグロスに倣って同題の選集『花冠』を編纂した。同様に、ビザンツ期の6世紀、ユスティニアノス1世治世下のアガティアスが選集『環』(Κύκλος キュクロス) を編纂した。これらと並行して、1世紀のルピノスが自作含む選集を、2世紀のストラトンが稚児愛詩のみからなる自作含む選集『稚児愛詩集』(Μούσα Παιδική ムーサ・パイディケー) を、2世紀のディオゲニアノスが飲酒詩と風刺詩を中心とする選集『エピグラム詞華集』(Ἐπιγραμμάτων ἀνθολόγιον エピグランマトーン・アントロギオン) を、4世紀の東方教父ナジアンゾスのグレゴリオスが自作詩集を、それぞれに編纂した。

これら古代の選集・詩集はみな現存しないが、後述の『パラティン詞華集』を経て、『ギリシア詞華集』に収録詩や序詩が引き継がれている。

ギリシア語エピグラムは、古代ローマのラテン語詩人にも受容され、マルティアリスのラテン語エピグラム集や『ラテン詞華集』の形成に繋がった。一方、中世ヨーロッパではギリシア語エピグラムの受容は絶無に等しく、わずかに4世紀のアウソニウスがラテン語訳した約70篇が受容される程度だった。

『プラヌデス詞華集』と『パラティン詞華集』

マケドニア朝ルネサンス期の900年頃、学者コンスタンティノス・ケパラスが、上記の『花冠』などから詩を更に選出して、集大成的な選集を編纂した(題名や巻数は不明)。980年頃、逸名の学者(または学者たち)が、このケパラス選集を改訂増補して、全15巻約3700篇からなる増補版ケパラス選集を編纂した。

ビザンツ末期の1299年、学僧マクシモス・プラヌデスが、この増補版ケパラス選集から多くの詩(特に稚児愛詩)を削除すると同時に約400篇を追加して、全7巻約2400篇からなる選集、通称『プラヌデス詞華集』(羅: Anthologia Planudea) を編纂した。この『プラヌデス詞華集』は、詩の内容に改変を加えたり、秀詩を削除したり、校訂が粗雑だったりするなど問題が多いと評される。

ルネサンス期のヨーロッパでは、この『プラヌデス詞華集』が盛んに受容された。写本が流布した後、1494年に印刷業者のロレンツォ・フランチェスコ・ディ・アロパが、ビザンツからの亡命学者ラスカリスの協力のもと、最初の刊本を出した。以降、アルド・マヌーツィオ、アンリ・エティエンヌも刊本を出した。主な受容者として、グロティウス、ポリツィアーノ、エラスムス、トマス・モア、アルチャート、ニコラ・ブルボン、ジャン・ドラ、デュベレー、バイフ、ロンサール、マルッロ、パンノニウス、メランヒトンが挙げられる。彼らにより『プラヌデス詞華集』の翻訳や引用、エピグラムの自作が行われた。

『プラヌデス詞華集』が広く受容された一方、ケパラス選集と増補版ケパラス選集は早期に散逸して全く読まれなかった。そのような中、1606年に当時19歳の古典学者サルマシウスが、ハイデルベルクの選帝侯プファルツ伯の図書館(ビブリオテカ・パラティナ)にて、増補版ケパラス選集の唯一現存する古写本、通称『パラティン詞華集』(『パラティナ詞華集』とも。羅: Anthologia Palatina) を発見した。しかしながら、この『パラティン詞華集』は発見後も特に複製されず、引き続き『プラヌデス詞華集』が読まれ続けた。なお、『パラティン詞華集』の内容がオリジナルの増補版ケパラス選集やケパラス選集とどれほど同じかは不明だが、おおよそ同じものとして扱われる。

『ギリシア詞華集』

1754年、ドイツの古典学者ライスケが、この『パラティン詞華集』全15巻を校訂すると同時に、『プラヌデス詞華集』の追加詩を第16巻として増補し、『ギリシア詞華集』(羅: Anthologiae Graecae a Constantino Cephala conditae libri tres つまり Anthologia Graeca) と題して刊本を出した。これにより『プラヌデス詞華集』は用済みとなった。

1794年から1814年、ドイツの古典学者ヤコプスが、この『ギリシア詞華集』に更に注釈を加えた版を刊行した。1864年から1890年には、ドイツの古典学者デュブナーが、ラテン語訳を付した版を刊行した。以後、このヤコプス版とデュブナー版に基づいて、ロウブ版やビュデ版など諸言語の翻訳が出た。これらの他にも多くの版が出た。しかしながら、それぞれに校訂や解釈の差が大きい。

18世紀以降の受容者としては、トマス・グレイ、サミュエル・ジョンソン、サント・ブーヴ、ピエール・ルイス、プーシキン、バーチュシュコフらが挙げられる。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も英訳と仏訳を通じて受容していた。

日本語では、名訳と評される呉茂一の抄訳が1938年からある。2010年代には沓掛良彦が全訳を成し遂げた。

日本語訳

全訳

- 沓掛良彦訳『ギリシア詞華集 1』京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2015年7月。ISBN 9784876989119。 (原著1-6巻)

- 沓掛良彦訳『ギリシア詞華集 2』京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2016年3月。ISBN 9784876989164。 (原著7-8巻)

- 沓掛良彦訳『ギリシア詞華集 3』京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2016年10月。ISBN 9784814000326。 (原著9-11巻)

- 沓掛良彦訳『ギリシア詞華集 4』京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2017年2月。ISBN 9784814000357。 (原著12-16巻、総説)

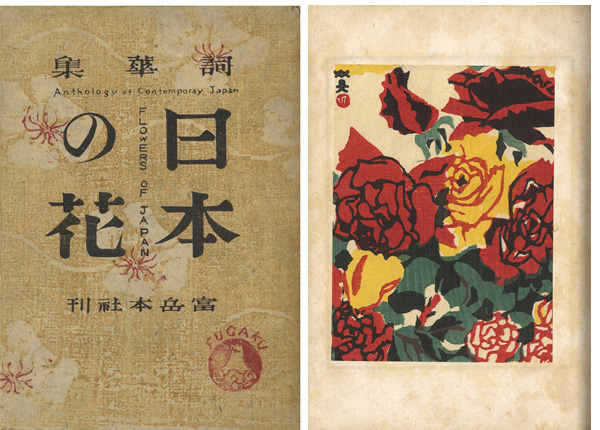

主な抄訳

- 阿部次郎訳「希臘詞華集鈔」『アララギ』 12(6)、アララギ発行所、1919年

- 竹友藻風訳『希臘詞花抄』新しき村出版部、1924年

- 阿部訳・竹友訳ともに以下に再録: 呉茂一編訳『ギリシアラテン抒情詩集』河出書房、1952年

- 呉茂一編訳『ギリシア抒情詩選』 岩波文庫、1938年 / 増補版1952年 / 復刊1987年 / 再復刊2013年

- 呉茂一編訳『花冠 ギリシア・ローマ抒情詩選』 紀伊國屋書店、1973年 / 岩波文庫(解説久保正彰)、1991年 / 岩波書店・特装版、1997年

- 沓掛良彦訳『ピエリアの薔薇 ギリシア詞華集選』 白馬書房、1987年 / 平凡社ライブラリー、1994年

脚注

参考文献

- 沓掛良彦「パルラダースと異教の終焉」『東京外国語大学論集』第36号、東京外国語大学、1986年。 NAID 110001071329。https://hdl.handle.net/10108/23442。

- 沓掛良彦「総説」『ギリシア詞華集 4』京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2017a、580-639頁。ISBN 9784814000357。

- 沓掛良彦『古代西洋万華鏡 ギリシア・エピグラムにみる人々の生』法政大学出版局、2017b。ISBN 9784588356032。

- 高橋睦郎「言葉の力」『西洋古典叢書月報』第115号、京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2015年。 (沓掛良彦『ギリシア詞華集 1』の付録)

- 中島淑恵「ラフカディオ・ハーン旧蔵書『ギリシア詞華集』仏訳版の書き込みについて : 昆虫譚と幽霊妻をめぐって」『富山大学人文学部紀要』第66号、富山大学人文学部、2017年。doi:10.15099/00016850。 NAID 120005983694。https://doi.org/10.15099/00016850。

- 松原國師『西洋古典学事典』京都大学学術出版会、2010年。ISBN 9784876989256。

外部リンク

- 沓掛良彦:『ギリシア詞華集1』 著者からのメッセージ - 日本西洋古典学会

- 沓掛良彦:『ギリシア詞華集2』 著者からのメッセージ - 日本西洋古典学会

- 沓掛良彦:『ギリシア詞華集4』 著者からのメッセージ - 日本西洋古典学会 ※3のメッセージは無い。

- 佐藤図. “i feel-古書レビュー 活字の花束”. www.kinokuniya.co.jp. 紀伊國屋書店. 2021年12月18日閲覧。

- 『ギリシア詞華集』 - コトバンク