言語社会研究科(げんごしゃかいけんきゅうか)とは、大学院の研究科の一つであり、現在は一橋大学には学部として無く、一橋大学院にのみ設置されている教養学研究科。以前は大阪外国語大学の大学院にも設置されていた。略称は言社もしくは言社研。

一橋大学大学院言語社会研究科

概要

同研究科は1996年に教養部の改組にあわせて設立された人文系の学際的・領域横断的な研究科であり、また学部を持たない独立研究科でもある。構成教員は、旧教養部に所属していた外国語思想・文学研究者たちに、言語社会学を中心とした社会学者を加えたスタッフにより構成されている。日本語教育・日本語学・国文学・中国文学・韓国文学などの一部の分野においては東京学芸大学や国立国語研究所から連携教授が招聘されて、同研究科での論文指導に当たっている。

沿革

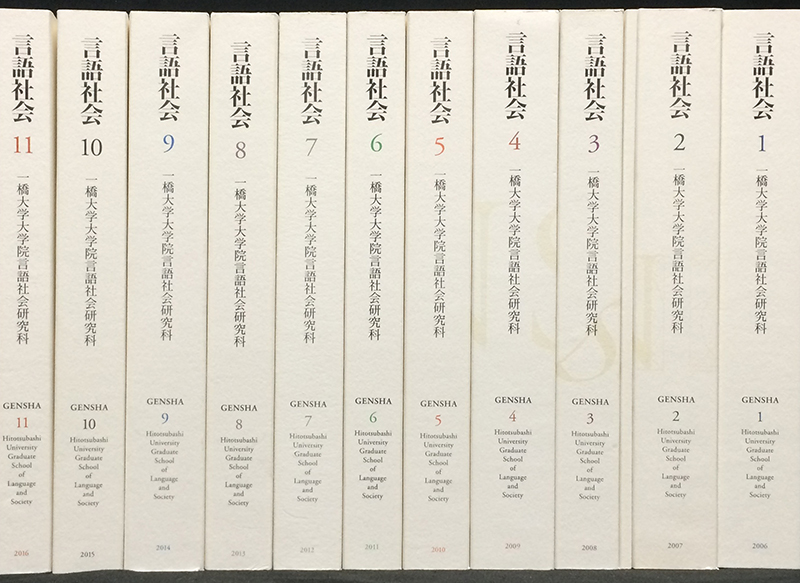

- 1996年 - 言語社会研究科設置。

- 2005年 - 一橋大学留学センター、国立国語研究所の協力により、第2部門「日本語教育学位取得プログラム」発足。

研究

本来、一橋大学は、旧制大学である東京商科大学を前身としており、その研究の中心は社会科学であり、とりわけ経済学と商学であった。しかし、そうは言うものの、東京商科大学時代から、経済系にとどまらず、法学・社会学・政治学を射程に入れた社会科学の総合化が目標でもあった。とりわけ、経済学も含め多くの社会科学は哲学から派生したものであるから、ひたすら経済経営系に耽溺することはなかった。事実、第二次世界大戦後に一橋大学が設置される際には文学部の設置が検討されたこともあった。

このような趨勢を受けて、1951年に法学社会学部が分離し、法学部と社会学部となった。社会学部には、哲学・歴史学・言語学などを扱う講座があり、人文科学的な対象も社会学の枠組みで捉える動きがあった。

しかし、今日の社会は、ひたすら社会科学の分析で語れる問題群だけでは語られえない深遠な問題が極めて多い。そこには、法制度や市場分析だけでは把握できない、人間の生が息づく世界がある。世界観を西洋発祥の社会科学に固定せず、むしろそれを相対化して、思想・言語・文化・歴史・地域性などに光を当てる、というのが言語社会研究科の目的である。

つまり、人文科学的な分野に関して、特に言語と社会の関連にアプローチの重点を起きながら、実際には総合文化学のようなものを目指しているのが同研究科である。事実、同研究科の内部構成は、言語学・哲学などとともに、地域研究として、欧米研究やアジア研究、日本研究など、既存の一橋大学大学院の各研究科と有機的に連携して幅広い研究活動を行っている。極めて強い学際的性格を有しているのが言語社会研究科の特徴である。

今までの一橋大学の「経済学」「商学・経営学」「社会学」「法学・国際関係論」という4分法では捉えきれない第五の分野が同研究科となるだろう。

組織

- 言語社会専攻

- 第1部門(人文総合)

- 思想・倫理・歴史系

- 欧米文学・文化系

- アジア文学・文化系

- 社会言語系

- 芸術系

- 第2部門(日本語教育学位取得プログラム)

- 日本語学系

- 日本語教育学系

- 比較文化学系

- 第1部門(人文総合)

得られる学位、資格

- 修士(学術)、博士(学術)。

- 学芸員。

- 最短2年間で学芸員格が取得できる学芸員資格取得プログラムが設置されている。日本において学芸員養成を大学院で開講している唯一の大学院であるが、一橋大学大学院社会学研究科など他研究科からも受講が可能となっている。

- 英語教育職員専修免許状。

主な教員

- イ・ヨンスク(教授):ナショリズム・「国語」研究 サントリー学芸賞受賞

- 糟谷啓介(教授):言語思想

- 安田敏朗(准教授):近代日本国語史

- 庵功雄(教授):日本語学

- 小関武史(教授):フランス文学

- 藤野寛(教授):ドイツ哲学、倫理学

- 中山徹(准教授):英文学、文学理論(精神分析)

- 中井亜佐子(教授):英文学、批評理論、ポストコロニアル研究 日本学術振興会賞受賞

- 井上間従文(准教授):アメリカ文学、比較文学、ポストコロニアル研究

- 坂井洋史(教授):中国現代文学

- 星名宏修(教授):中国・台湾文学

- 井上義夫(名誉教授):英文学 和辻哲郎文化賞受賞

- 岩佐茂(名誉教授):哲学 元日本科学者会議事務局長

- 鵜飼哲(名誉教授):フランス文学・思想

- 恒川邦夫(名誉教授):フランス文学 日本翻訳出版文化賞受賞

- 田中克彦(名誉教授):社会言語学、モンゴル研究

- 土岐健治(名誉教授):古代ユダヤ教学

- 松永正義(名誉教授):中国文学

- 田辺秀樹(名誉教授):音楽学

主な出身者

- 西山雄二:現代哲学 東京都立大学教授

- 岡田泰平:歴史学 東京大学教授、地域研究コンソーシアム運営委員長

- 丸川哲史:歴史学 明治大学教授、群像新人文学賞評論部門優秀作

- 佐藤元状:英文学 慶應義塾大学教授、表象文化論学会賞

- 西亮太:英文学 中央大学准教授

- 米山優子:英文学 静岡県立大学准教授、日本カレドニア学会学術奨励賞

- 金子幸代:日本文学 富山大学名誉教授、やまなし文学賞

- 呉世宗:朝鮮文学 在日朝鮮人文学研究 琉球大学准教授

- 森千香子:社会学 同志社大学教授、渋沢・クローデル賞、大佛次郎論壇賞

- 鳥羽美鈴:フランコフォニー研究 関西学院大学教授、日仏社会学会奨励賞

- 中村隆之:フランス文学 早稲田大学教授

- 河路由佳:日本語教育学 元東京外国語大学教授 現代短歌評論賞

- 木村護郎クリストフ:社会言語学 上智大学教授

- 広瀬大介:音楽学、音楽評論家 青山学院大学教授

- 暮沢剛巳:美術評論家 東京工科大学教授

- 中嶋泉:美術史 大阪大学准教授 サントリー学芸賞、女性史青山なを賞

- 重藤暁 - 演芸学、常磐津節太夫、江戸川大学特別講師

- 成相肇:キュレーター、美術評論家 東京国立近代美術館主任研究員、倫雅美術奨励賞美術評論部門

- 木村晴美:手話教育者 国立障害者リハビリテーションセンター学院教官、NHK手話ニュース845キャスター

- 北川久 - エスペランティスト、編集者、翻訳家

- 児玉和土:映像ディレクター、映画監督、脚本家

- 松波太郎:小説家 文學界新人賞、野間文芸新人賞

- 三井修:歌人、日本歌人クラブ賞、現代歌人協会賞

- 綿野恵太:評論家、紀伊國屋じんぶん大賞2位

- 小林純生:現代音楽作曲家、欧州文化首都ブロツワフ国際作曲コンクール第一位等

大阪外国語大学大学院言語社会研究科

大阪外国語大学には1997年4月に設置された。地域言語社会専攻、国際言語社会専攻からなる博士前期課程と、言語社会専攻からなる博士後期課程を有していたが、2007年10月1日の大阪大学との統合により、大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻に改組された。さらに2022年4月1日には人文学研究科言語文化学専攻に改組された。

脚注

関連項目

- 研究科の一覧

外部リンク

- 一橋大学大学院言語社会研究科

- 大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻